Ein Meisterwerk sakraler Baukunst

Die Kirche als geistlicher und optischer Mittelpunkt des Klosters Ilanz ist zweifellos eines der Meisterwerke des Zürcher Architekten Walter Moser (1931–2023). Mit den beiden Geschossen unter der Kirche – der verglasten Aula und dem Refektorium, also dem Speisesaal der Schwestern innerhalb der Klausur – liess er die Kirche als in die Höhe gehobenes Gefäss erscheinen.

Die Klosterkirche als Gesamtkunstwerk

Dank seiner Hingabe und Liebe schuf Moser an diesem besonderen Ort mit der Klosterkirche Ilanz ein für die 1960er-Jahre typisches und zugleich die Zeiten überdauerndes Gesamtkunstwerk. Sie bildete ursprünglich den Abschluss des klösterlichen Gebäudekomplexes nach Osten. Mit der Erweiterung um eine Internatsschule und ein Gästehaus 1975 rückte die Kirche ins Zentrum des Klosters Ilanz. Wie das gesamte Kloster steht sie unter Denkmalschutz und wurde 2020 vom Kanton als «einer der 52 besten Bauten in Graubünden» ausgezeichnet.

Sichtbarer Einfluss von Le Corbusier

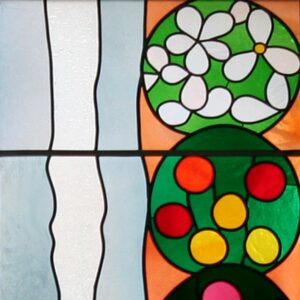

In der aufragenden Glockenstube mit dem Kreuz als Spitze zeigt sich der Einfluss des weltberühmten schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier. Er hatte Ende der 1950er Jahre das Dominikanerkloster Sainte-Marie de la Tourette mit einem noch imposanteren Glockenträger entworfen. Auch bei den atemberaubenden Kirchenfenstern hatte sich Walter Moser von Le Corbusier und dessen spektakulärer Kapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp inspirieren lassen: Über die frei angeordneten klaren und farbigen Lichtschächte tanzt das Sonnenlicht förmlich in die Kirche hinein.

Der Kirchenraum

Auffällig ist schon der Zugang zur Kirche: Zwei voneinander unabhängige Holztüren führen nebeneinander in die weite Hallenkirche mit ihren 300 Sitzplätzen und hervorragender Akustik. Architekt Walter Moser schuf einen beeindruckenden meditativen Kubus mit wuchtigen Mauern, die von 15 asymmetrisch angeordneten, ungleichen Lichtschächten und zwölf mehrfarbigen, bildhaften Fenstern durchbrochen werden. Sie hüllen die Besucher zu jeder Tages- und Jahreszeit und bei jedem Wetter in unterschiedliche Lichtverhältnisse und Farben.

Altarraum

Die hölzernen Sitzbänke sind aus drei Seiten rechteckig um den zentralen Altarbereich gruppiert, dieser ist um zwei Stufen erhöht. Der Zürcher Bildhauer Alfred Huber verwendete Cristallina-Marmor für den Altar, den Ambo (Lesepult), die von einem Kreuz bekrönte Sakramentsstele mit Tabernakel (Schränkchen für die Hostien), das Sedile (Sitz) für den Priester und ein Weihwasserbecken sowie für den bildhaften Pfosten zwischen den beiden Eingangstüren. An der Vorderseite des Altars hat er mit einem Relief einen Kelch angedeutet.

Seiten der Kirche mit einer besonderen Öffnung

Entlang der Kirchenwand führt an drei Seiten ein Arkadengang. An jedem der ebenfalls unregelmässig angeordneten zwölf tragenden Betonpfeiler – sie verweisen auf die zwölf Apostel als Säulen der Kirche – ist eine Apostelkerze angebracht. Die «Ecke» der Klosterkirche rechts hinter dem Altar ist übrigens als einzige rund ausgeführt.

Etwas Besonderes, fast Geheimnisvolles hat Alfred Huber neben dem Altar an der Frontseite eingebaut: eine rechteckige, fensterartige Öffnung mit einem Steinrelief, das Maria mit dem Jesuskind zeigt. Dahinter befindet sich die Klausur des Klosters, also der den Schwestern vorbehaltene Aktionsbereich mit Zellentrakt, Generalrat (Klosterleitung), Refektorium (Speisesaal), Vorrats- und weiteren Wirtschaftsräumen. Auf dieser Seite ist der heilige Dominikus mit der Heiliggeisttaube – sie gibt ihm die Regeln ein – zu sehen. Mit diesem «sprechenden», in die Wand eingelassenen Stein symbolisierte der Künstler die Durchlässigkeit und enge Verbindung des kirchlichen, sakralen Raums auf der einen Seite und des Raums zum Arbeiten und Wohnen auf der anderen Seite: ora et labora, bete und arbeite – zwei Bereiche, die letztlich nur einer sind.

Orgel

Auch die Orgel an der Südwand der Kirche kann sich sehen – und hören – lassen. Sie wurde 1972 vom heute weltbekannten Familienunternehmen Mathis Orgelbau errichtet, wobei der begnadete Organist Karl Kolly für die Disposition verantwortlich war. Die silbern blitzenden Prospekte (die «Pfeifen») der Orgel sind – analog zu den asymmetrischen Fenstern und Lichtschächten – in drei unterschiedlich hohen Nischen eingebaut. Sowohl die Traktur (Übertragung von den Tasten zu den Pfeifen) wie die Registratur (Wahl der Klangfarbe) erfolgen mechanisch, wobei dem Organisten eine Drehknopfkombination zur Verfügung steht. Das umfassende Klangvolumen der Orgel ist dem weiten Raum der Hallenkirche wunderbar angepasst.

Bemalte Decke

Wer den Kopf in den Nacken legt, erblickt über dem farbendurchtränkten Kirchenraum eine ebenso farbenfrohe Decke. Der Zürcher Künstler Max Ruedi – von ihm lesen Sie gleich noch mehr – gruppierte um den zentralen gelben Dominikus-Stern wellig bewegte Farbbänder. Sie öffnen die die wolkenähnliche Decke geradezu und laden ein, den Blick nach oben zu erheben.

Dachreiter mit Glocke

Die auffällige, offensichtlich von Architektur-Genie Le Corbusier beeinflusste Glockenstube beherbergt die Glocke des Klosters Ilanz. Sie wurde 1969 von der jahrhundertealten Glockengiesserei H. Rüetschi in Aarau gegossen und erklingt auf den Ton c.

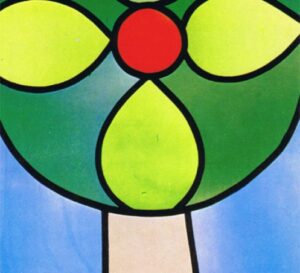

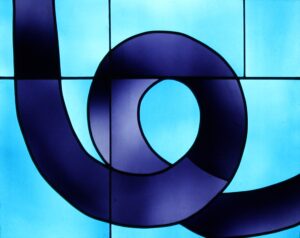

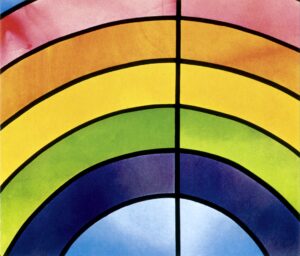

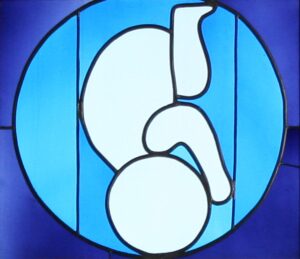

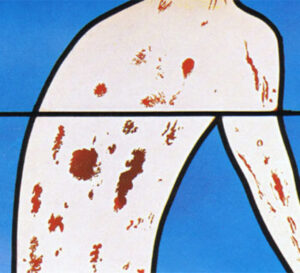

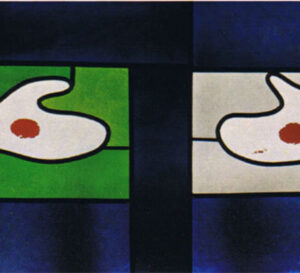

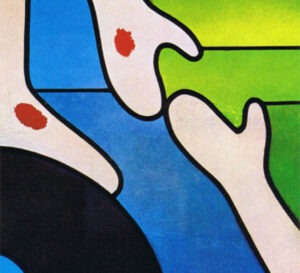

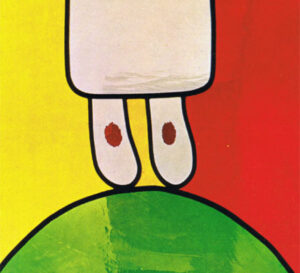

Die Kirchenfenster

Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal der Klosterkirche sind die zwölf Glasfenster, die der Zürcher Künstler Max Rüedi (1925–2019) geschaffen hat. Sie erzählen die Geschichte Gottes mit den Menschen, eine Geschichte zum Heil des Menschen: die Heilsgeschichte.

In ihrer Betrachtung nimmt Sr. Madlen Büttler uns mit auf den Weg, diese Fenster zu deuten, zu erklären, zu verstehen. Kommen Sie mit!

Besichtigung und weitere Informationen

Ein Besuch der Klosterkirche ist tagsüber jederzeit möglich. Gerne führen wir Sie auch durch die Kirche und zeigen Ihnen die weiteren, öffentlich zugänglichen Klosterbereiche.

Sr. Madlen Büttler freut sich auf Ihre Anfrage:

+41 (0)81 926 95 00

info@klosterilanz.ch